土木現場でも有効に利用することができるフリーの三次元CADソフト「Googleスケッチアップ」の簡単な使い方を不定期更新で連載しています。

第3回目、プッシュ/プルを使って橋脚を描く

前回インポートした構造図を利用して、下記のような橋脚を書いて行きたいと思います。

1.「線」機能を利用して「面」を作成

左から2番目の「線」アイコンをクリックし、平面図の梁部分(6000mm×20000mm)の端部を4点クリックし四角を描きます。

四角をつなぎ終わると、白く「面」が自動的にできるのが分かるでしょう。

SketchUpの場合、このように線を閉じると自動的に「面」が形成されます。

2.作成した「線」「面」の削除

次に長方形アイコンを利用して、同じように梁部分の面を描きますので、先ほど描いた面を削除します。

一番左側にある「選択」アイコンにて、線や面を一つずつ選択削除(デリートキー)でも良いですし、シフトキーを押しながら複数選択してから削除でも構いません。

左から7番目にある「消しゴム」でも削除することができます。

さらに、AutoCADと同様に、「選択」画面で、左側クリックしながら右側に四角をつくると、含まれるオブジェクトが選択され、右側から左側に四角をつくると、交差するオブジェクトが選択されます。

3.「長方形」機能を利用して「面」を作成

今度は、左から3番目にある長方形アイコンを利用して、1と同様に梁部分を四角で描きます。端部を2点選択すれば四角が描かれ、自動的に「面」も作成されます。

4.プッシュプルを利用して高さを持たせる

左から10番目にある、「プッシュ/プル」機能をクリックし、先ほど作成した面を選択します。その後、マウスを上部へ動かすと、柱が伸びていくのが分かるでしょう。

そのまま適当にクリックすれば確定されますが、今回は正確に描きますので、伸ばした状態で、高さ「13900」を入力します(そのまま数字を打ち込んで構いません)。

次に、底部を同じように選択し、上部へ縮めます。

寸法は、「12400」を入力すると、以下のように梁が宙に浮きます。

5.柱とフーチングを描く

同じ作業を繰り返して、柱とフーチングを描きます。

柱:10400〜3000

フーチング:3000〜0

ここまでのスケッチアップファイルをダウンロード

6.梁と柱を「線」で結び、面を作成

柱と梁の間を4面、「線」機能で端部同士を結びます。

これで、大まかですが橋脚の完成です。数分の作業でここまで描くことができるとお分かりでしょう。

ここまでのスケッチアップファイルをダウンロード

「土木技術者のためのGoogleスケッチアップ入門」過去記事

第1回目、Googleスケッチアップのインストール

第2回目、AutoCADの平面図ファイルをインポート

2009/03

土木現場でも有効に利用することができるフリーの三次元CADソフト「Googleスケッチアップ」の簡単な使い方を不定期更新でご紹介しています。

第2回目、AutoCADの平面図ファイルをインポート

土木工事の場合は通常、平面図があるため、この平面図をSketchUpの平面(床の部分)に取り込み、その上をなぞって構造物を書くと簡単に3次元モデルを寸法通りに書くことができます。

土木技術者のためのGoogleスケッチアップ入門、第2回目の今回は、AutoCAD図面ファイルをインポートする方法を紹介します。

ツールバーの「ファイル」→「インポート」を選択し、ファイルの種類を「ACAD Files (*.dwg,*.dxf)を選択します。

後は、取り込むAutoCADやDXFのファイルを指定するだけです。

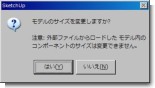

これで、床の部分に図面が取り込まれますが、尺度があっていない場合があるので、尺度の確認及び変更が必要です。

ツールバーの左から8番目にある「メジャー」をクリックし、寸法を確認することができる2点をクリックします。

今回の場合、10500mm(10.5m)の部分が、右下の寸法値を見ると、105000mmになっているのがわかります。

ここで、ステータスバー(下側)を見ると、「モデルのサイズを変更するための値を入力してください。」と表示されていますので、「10500」と入力し、エンターを押します。

「モデルのサイズを変更しますか?」と聞いてきますので、「はい」をクリックすると、尺度が確定されます。他の寸法もメジャーで計測し、誤差がないかを確認すると良いでしょう。

次回は、この平面図から橋脚を簡単に書いてみたいと思います。

今回使用した構造図は、こちらからダウンロードできます。試しに使用してみてください。

過去記事

第1回目、Googleスケッチアップのインストール

第1回目、Googleスケッチアップのインストール

無料の3DCADソフト「GoogleSketchUp」は現在Ver6(09.3.4現在)で、

有料版の「Google SketchUp Pro 6」と「Google SketchUp 6 (無料版)」があり、

http://sketchup.google.com/intl/ja/

からダウンロードすることができます。

もちろん、無料版でも十分な機能が備わっていますので、無料版をダウンロードし、インストールします。

ダウンロードしたセットアップファイルを実行させると(ウィルススキャンを忘れずに)、インストールが始まり、下記のようなアイコンがデスクトップに作成されます。

インストール最後にある、Googleツールバーのインストールなどは必要ありませんので、チェックを外すと良いでしょう。

さっそく、アイコンをダブルクリックして、ソフトを起動してみます。

最初に、デフォルトの設定が表示されますので、単位を「メートル ミリメートル」に設定しておくと良いでしょう(後でも変更が可能です)。

下記の様な画面が表示されますので、左から2番目の「線」アイコンをクリックして、適当に線を書いてみましょう。

また、書いた線上にマウスを持って行くと、AutoCADのオブジェクトスナップのように端点や中点などが表示されます。

マウスのホイールを押しながら(ドラッグ)動かすと、表示がマウスの動きに従って3次元に変わります(オービット)。また、ホイールを回すとズームアップ・ズームダウン、シフトキーを押しながらマウスのホイールを押して動かすと、画面の移動(パン表示)を行うことができます。

(オービット:ホイールをドラッグ)

(ズーム:ホイールを回転、パン表示:シフトキーを押しながらホイールをドラッグ)

しばらく色々書いたり動かしたりして、どのような動きをするか慣れると良いでしょう。

特に、ズームやオービットはホイールを回すorドラッグ位置により、動き方が変わります。

次回は、「AutoCADの平面図ファイルをインポート」して、簡単な橋脚を書いてみます。

前回、デジカメに図面を保存して表示する記事に引き続き、現場でのデジカメ活用編です。

ご存じのとおり、携帯電話のカメラも含めて、デジカメの性能はあがり、気軽に写真を撮影することができるようになっています。

そこで、現場でのデジカメ活用術として、メモ(記録)がわりにデジカメで撮影するのはいかがでしょうか?

すでに時刻表の撮影などにカメラを利用されている方も多いと思いますが、現場においても野帳などもきれいに残せ、印刷することも記録として保存することもできます。スキャナやコピー機がない現場や屋外などに有効です。

他人が野帳にメモした水準測量を先に事務所で計算したい場合、以前なら野帳を借りたりしていましたが、写真を撮って、プリンタで印刷して計算orパソコンで表示してExcelに入力。

トランシットの読み値を野帳にメモるのではなく、そのまま写真撮影。転記ミスはなくなりますし、位置も含めて撮影すれば、場所を間違えることもありません。

パソコンの画面もきれいに撮影できます。プリントスクリーンができない場合はカメラで撮影。

私が利用しているオリンパスのμ1030SWには、スーパーマクロLEDと言う機能があり、通常のフラッシュではなくLEDライトでマクロ撮影を行うことができます。これなら暗い場所でも、反射しすぎることなくきれいに書類の撮影ができます。

紙図面をファイルに綴じて、現場に持ち歩いている方も多いかと思いますが、いつも持ち歩いているデジカメで図面データを見るのはいかがでしょうか?

最近のデジカメは表示する画面も大きいうえ、液晶もきれいなので、寸法などをはっきりと読みとることができます。

当日必要なものや見る回数の多い図面は紙で持ち歩き、たまにしか見ることがない設計図面などをデータにしておくと、持ち歩く図面の枚数が少なくてすみます。

準備としては、図面を画像化(Jpeg化)する必要がありますが、AdobeのAcrobatなどがあれば、PDFから簡単にJpegに書き出すことができます。

ただし、JpegファイルをデジカメのSDカードなどの記録媒体に保存しただけでは、デジカメには表示されませんので、以下の点について注意が必要です。

パソコンで作成した画像データ(Jpegファイル)をデジカメで再生する方法(例はオリンパスの場合です)

1.ファイル名をデジカメが作成するファイル命名規則に従ったものにする

例:P2290001

2.デジカメ内の写真データが保存されているフォルダにデータを保存(命名規則に従っていれば、新しいフォルダでも可能)

例:「DCIM」→「100OLYMP」

3.画像の画素数(解像度)をデジカメの設定と合わせる

例:1600×1200ピクセルや2048×1536ピクセルなど

4.画像データにEXIF情報を追加する

「EXIF完コピ」などのフリーソフトを用いて、適当な他の写真ファイルからEXIF情報を図面データにコピーする

カメラの機種によっては上記の方法で表示できない場合もあるかと思いますので、情報をコメントでお願いします。